内科

内科

内科で取り扱う疾患は様々です。いわゆる風邪から、生活習慣病と言われるもの、特殊な疾患まで多岐に渡ります。

「ちょっと調子悪いな」「検診で引っかかった」「この症状って何か変な病気かな?」など気になることがあればご相談下さい。

もくじ

(1)いわゆる風邪や胃腸炎で現れやすい症状

| 院長より |

| 柴田先生より |

「市販薬飲んだけど良くならない。」「様子見てたけど症状が悪くなってきた。」などあればご相談下さい。

こじらせると肺炎になったり、胃腸炎だと脱水になったりします。

咳の風邪は長引きやすかったり、下痢は少しずつ改善するので時間がかかったりします。その都度ご説明させて頂きますが、「今のままで大丈夫なの?」など心配な事、気がかりなことがありましたらお気軽にお声かけ下さい。

|

(2)生活習慣病

| 生活習慣病とは |

| |

- 「健康的と言えない生活習慣」が関係している病気の事。

- 逆に言えば、生活習慣次第で発病を防ぐことができる病気という言い方もできます。

生活習慣病に該当する主な病気

- 高血圧

- 高脂血症、脂質異常症

- 高尿酸血症、痛風

- 2型糖尿病

- 脂肪肝

- アルコール性肝炎

- 慢性閉塞性肺疾患

生活習慣病の共通点

生活習慣病の多くは、発病してもかなり進行するまで自覚症状がほとんど現れません。 そのため健康診断などで生活習慣病のリスクを指摘されたり、検査結果が病気の診断基準に達するほどの異常値であっても、それを自覚しにくいのです。そのため、予防や治療というアクションを起こせない、または起こさない人が少なくありません。

⇒自覚症状が現れないとは言っても、「健康的と言えない生活習慣」の影響は確実に身体の負担として蓄積されていきます。

⇒心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、脳出血などの、より深刻な病気を引き起こします。

|

| 生活習慣病予防のための健康習慣 |

| |

=「一無(いちむ)、二少(にしょう)、三多(さんた)」

(日本生活習慣病予防協会)

一無(いちむ)=無煙・禁煙の勧め

タバコの三悪

- ①ニコチン・・糖代謝や脂質代謝に異常を引き起こし、糖尿病や脂質異常症などのリスクを高めます。

中枢神経系の興奮と抑制が生じ、心臓・血管系への急性影響をもたらします。

- ②一酸化炭素・・有毒物質

- ③タール・・さまざまな発がん物質、発がん促進物質、その他の有害物質が含まれています。

二少(にしょう)=少食・少酒の勧め

少食「腹八分目に医者いらず」 常に腹七~八分目で。1日の塩分は男性8g以下、女性7g以下に。「3つの白を控える」ことと、「食物繊維を豊富に摂る」ことが重要です。 少食「腹八分目に医者いらず」 常に腹七~八分目で。1日の塩分は男性8g以下、女性7g以下に。「3つの白を控える」ことと、「食物繊維を豊富に摂る」ことが重要です。

*3つの白=①白米・白パンの白、②食塩の白、③砂糖の白

少酒「万の病は酒よりこそおこれ」 1日の摂取量は日本酒で1合程度まで

三多(さんた)=多動・多休・多接の勧め

多動「2本の足は2人の医者」 1日に20分の歩行を2回。体操・筋力トレーニングを各10分 多動「2本の足は2人の医者」 1日に20分の歩行を2回。体操・筋力トレーニングを各10分

多休「快眠で疲労回復、ストレス解消」 休養をしっかりとる

多接「多くの人、事、物に接して創造的な生活をする」

|

| 院長より |

| 柴田先生より |

「一無(いちむ)、二少(にしょう)、三多(さんた)」・・

全部を実行するのは大変ですよね。(院長自身も自信がありません。)

できる事から少しずつやってみましょう。

健康診断の結果、どこかにしまい込んでいませんか?今一度引っ張り出して、是非受診して下さい。

|

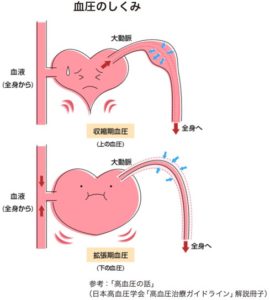

(3)高血圧

| 高血圧とは |

| |

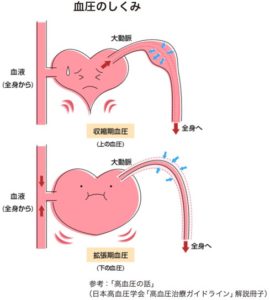

日本では4300万人という最も患者数の多い生活習慣病です。 日本では4300万人という最も患者数の多い生活習慣病です。

収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上

拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上- そのままにしておくと動脈硬化が進行して脳卒中や心臓病、 腎臓病など重大な病気になる危険性が高まります。

高血圧の分類

- 本態性高血圧・・原因を一つに定めることができない。日本人の高血圧の約8-9割が本態性高血圧です。

- 二次性高血圧・・原因が明らかなもの。(腎臓、副腎、血管 など)

⇒高血圧の患者さんは、まず二次性高血圧でないかどうか検査をする必要があります。

|

| 家庭血圧測定を!! |

| |

家で血圧を測りましょう!! 病院だと緊張などがあり、普段より血圧が高く出ることがあります。 家で血圧を測りましょう!! 病院だと緊張などがあり、普段より血圧が高く出ることがあります。- 家庭血圧を上手に用いることで、高血圧による病態を正確に診断することや、治療の効果をより高める事ができます。

- 朝と夜の1日2回、座って測定します。測った血圧値はすべて血圧手帳に記録しておきましょう。

- 朝は起きて排尿後、夜は就寝前がオススメです。

- 毎日同じタイミングで測るようにしましょう。

高血圧の治療

- 生活習慣の修正

減塩、肥満の予防や改善、節酒、運動、食事パターンの見直し、禁煙、ストレスのコントロール など

↓それでも血圧が下がらない場合

- 降圧薬による治療

◎血圧を下げる薬には多くの種類があり、その中から患者さんの血圧値や全身状態、その他の病気の有無などによって最適な薬を決めていきます。

|

| 院長より |

| 柴田先生より |

高血圧は症状が出ることが少ないので、放置されていることが多々あります。

ただ、そうしている間にも動脈硬化は進行しています。

「そう言えば、健康診断で血圧高いって言われたな・・」というそこのあなた!! 是非受診して下さい。

|

(4)高脂血症・脂質異常症

| 中性脂肪とコレステロール |

| |

中性脂肪

活動するためのエネルギー源。エネルギーが必要なときは糖質がまず使われ、足りなくなると中性脂肪が使われるようになります。余った分は皮下や内臓周囲に体脂肪として蓄えられます。

LDLコレステロール

悪玉コレステロール。 悪玉コレステロール。

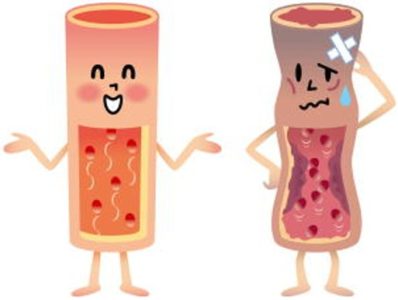

肝臓から全身の細胞にコレステロールを届ける役割を果たしていますが、細胞に 必要以上にコレステロールが増えてしまうと、使われずに残った血液の中にある過剰 なコレステロールが動脈の壁に次々と入り込み、動脈硬化を引き起こします。

HDLコレステロール

善玉コレステロール。

血管にある余分なコレステロールを肝臓に戻す「回収係」。動脈硬化の防止につながります。

- LDLコレステロール 140mg/dl以上⇒「高LDLコレステロール血症」

- HDLコレステロール 40mg/dl未満⇒「低HDLコレステロール血症」

- 中性脂肪 150mg/dl以上⇒「高トリグリセライド血症(高中性脂肪血症)」

|

|

| コレステロールが高くなる原因 |

| |

- 遺伝的要素や食習慣、運動不足、肥満など

- LDLコレステロール(悪玉)の増加は「飽和脂肪酸」の摂りすぎが原因の一つ

*飽和脂肪酸・・バター、生クリームなどの乳製品やラード、肉の脂身などに多く含まれている

- HDLコレステロール(善玉)は有酸素運動で増やせます。適度な運動を日常生活に取り入れましょう。

LDLコレステロール(悪玉)が増える LDLコレステロール(悪玉)が増える

↓

動脈硬化が進行

↓

脳梗塞、心筋梗塞といった重大な病気を引き起こします。

◎生活習慣、食生活を見直し、その上で数値が高い場合は内服治療を行います。

|

| 院長より |

| 柴田先生より |

- 脂質異常症も症状が出にくいので気づかれにくい疾患です。

- 知らない間に動脈硬化が進行しているかもしれません。

- 健康診断の結果をもう一度見直してみて下さい。

- 心配な方は是非一度受診して下さい。

|

(5)高尿酸血症・痛風

| 高尿酸血症 |

| |

- 尿酸値が7.0mg/dlを超えた状態。

- 高尿酸血症が長期化すると尿酸が結晶化し全身で悪さをします。

関節に沈着⇒痛風発作

皮下組織や関節などに沈着⇒あらゆる所に痛風結節というコブができる。

腎臓に沈着⇒痛風腎を引き起こし、腎臓の機能を低下させる。

尿路に沈着⇒尿路結石

尿酸値を下げるために・・

尿酸値が高くなる原因の1つは食品に含まれるプリン体の摂りすぎです。 尿酸値が高くなる原因の1つは食品に含まれるプリン体の摂りすぎです。- プリン体は体内でも作られ、肝臓で尿酸に変わり尿として排泄されます。

- 肥満になると尿酸を作りやすく排泄しにくい状態になります。

- 尿をアルカリ性に近づける海藻や野菜、キノコ類は尿路結石の予防に有効です。

◎プリン体含有の多い食品・・動物の内臓(レバー類)、魚の干物、かにみそ、ビール など

高尿酸血症の治療

尿酸値が9mg/dlもしくは8mg/dl以上で合併症(腎障害、高血圧、糖尿病、肥満など)を伴うものについては薬物療法の適応になります。

|

| 院長より |

| 柴田先生より |

- 尿酸値が高い人が皆さん痛風発作を起こす訳ではありませんが、尿酸値9mg/dl台だと、6mg/dl未満に比べて5年間の痛風発作発症率が40倍と言われています。

- 痛風発作・・起これば痛くて日常生活に支障を来します。

腎機能が悪くなるのも怖いです。

- 皆さんの健康診断の結果どうでしたか?見直してみて下さい。

|

(6)2型糖尿病

| 2型糖尿病とは |

| |

誰でも食事をすると一時的に血糖値が高くなりますが、「インスリン」というホルモンがすい臓から分泌されることで時間とともに正常値に戻ります。

ところが、インスリンの分泌低下やインスリン抵抗性によってインスリンの作用が不十分になった状態が2型糖尿病です。

日本の糖尿病患者さんの90%がこのタイプになります。

症状

初期は症状が出てこない事が多いので注意が必要です。 初期は症状が出てこない事が多いので注意が必要です。- 血糖値が160-180mg/dlを超えると尿中に糖が出てきて、血糖値が上がる にしたがって腎臓が大量の糖を薄めるために余分な水分を排出して、尿を 過剰に作るようになるので、大量の尿が頻繁にでるようになります。 尿が大量に出ると、とてものどが乾くようになります。=「多飲、多尿」

- また、カロリーの多くが尿で失われるので、体重が落ち、強い空腹感を感じ ます。

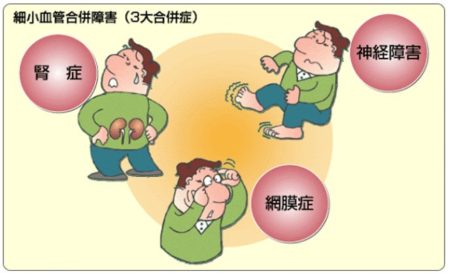

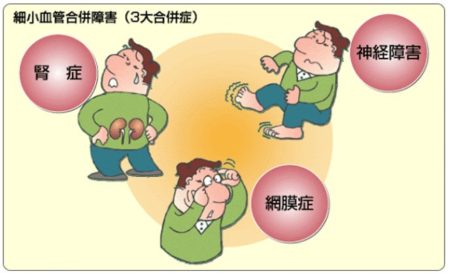

- 血糖値が高い状態が続くと、細い血管が詰まったり、血管から物質が漏れるようになります。すると、糖尿病の三大合併症と呼ばれる「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」の危険性が高まります。

- また、血糖値が高くなると全身の太い血管の動脈硬化も促進されるので、心筋梗塞、脳梗塞、下肢の閉塞性動脈硬化症などを発症することがあります。

検査

- 1-2ヶ月の血糖値の変動を反映したHbA1c値や空腹時や食後の血糖値などの検査値を組み合わせて診断します。

- 検査値には「糖尿病です」「糖尿病が疑われます」といった判定基準が決められています。

治療

糖尿病の治療の目標は単に血糖値を下げることではありません。本来の目標は糖尿病に関連した合併症の発症や進行を阻止し、健康な人と変わらない生活を送ることです。 糖尿病の治療の目標は単に血糖値を下げることではありません。本来の目標は糖尿病に関連した合併症の発症や進行を阻止し、健康な人と変わらない生活を送ることです。

すべてをバランス良く行い、コントロールしていく必要があります。

|

| 院長より |

| 柴田先生より |

- 糖尿病は長いお付き合いになります。怖い合併症がたくさんあります。

- 思い当たること、心配な事があったら、まず一度受診してみましょう。

|

少食「腹八分目に医者いらず」 常に腹七~八分目で。1日の塩分は男性8g以下、女性7g以下に。「3つの白を控える」ことと、「食物繊維を豊富に摂る」ことが重要です。

少食「腹八分目に医者いらず」 常に腹七~八分目で。1日の塩分は男性8g以下、女性7g以下に。「3つの白を控える」ことと、「食物繊維を豊富に摂る」ことが重要です。 多動「2本の足は2人の医者」 1日に20分の歩行を2回。体操・筋力トレーニングを各10分

多動「2本の足は2人の医者」 1日に20分の歩行を2回。体操・筋力トレーニングを各10分

家で血圧を測りましょう!! 病院だと緊張などがあり、普段より血圧が高く出ることがあります。

家で血圧を測りましょう!! 病院だと緊張などがあり、普段より血圧が高く出ることがあります。

LDLコレステロール(悪玉)が増える

LDLコレステロール(悪玉)が増える

尿酸値が高くなる原因の1つは食品に含まれるプリン体の摂りすぎです。

尿酸値が高くなる原因の1つは食品に含まれるプリン体の摂りすぎです。